お問い合わせ

診療や治療に関しての確認・相談などについては下記までお問い合わせください。

tel.0744-47-4871

平日 9:00~11:45 / 15:00~17:45

土曜 9:00~11:45(木・日・祝日 休診)

診療や治療に関しての確認・相談などについては下記までお問い合わせください。

tel.0744-47-4871

平日 9:00~11:45 / 15:00~17:45

土曜 9:00~11:45(木・日・祝日 休診)

アトピー性皮膚炎は、痒みのある湿疹が体や四肢の左右対称にできる慢性的な皮膚疾患で、良くなったり悪くなったりを繰り返します。皮膚症状が、年齢によって変化するのも特徴的です。

アトピー性皮膚炎の原因は、まだはっきりとはわかっていませんが、遺伝的な体質に加え、環境的要因が影響して発症すると考えられています。

多くの患者さんは、皮膚が乾燥しやすい素因(ドライスキン)とアトピー素因(アレルギーを起こしやすい体質)を併せもっています。

アトピー性皮膚炎の治療において一番大切なのは、皮膚を保湿することです。

アトピー性皮膚炎は皮膚が乾燥しやすいため、普段は何ともない刺激でも過敏に反応し、かゆみが出てくることがよくあります。そのため、保湿剤を使い、皮膚を保護することで外部からの刺激を減らすことでき、かゆみを起こしにくい皮膚にすることが大切になってきます。

また、湿疹治療のための塗り薬としては、ステロイドの塗り薬とステロイド以外の免疫抑制薬の塗り薬(免疫抑制外用薬)があります。

ステロイドの塗り薬は、炎症を強く抑える作用を有し、免疫抑制外用薬は、過剰な免疫反応を抑制します。これらの薬剤を適切に使うことで症状を早く改善し、良い状態を維持することが可能になります。

ほかに、痒みを鎮めるために抗アレルギー薬や抗ヒスタミン薬を補助的に用いたり、他の治療でなかなか良くならない重症の成人患者さんでは、ステロイド薬の飲み薬やシクロスポリン(免疫抑制薬)の飲み薬を服用したりすることがあります。

どの薬をどのように組み合わせて、どのくらいの量を使うかは、医師が患者さん個々人の皮膚の状態等をよく診て判断します。

また、当院では紫外線治療も行っています。塗り薬や飲み薬で湿疹のコントロールがなかなか出来にくい、あるいは湿疹の症状が強い患者さんに行うことが多いです。

診察ベッドに寝てもらい、必要な部位に紫外線を照射します。痛みを感じることはありません。

週に一回から二回程度照射を行います。

アトピー性皮膚炎の治療の目標は、この疾患であることをそれ程意識しないで日常生活を送ることができ、また周囲の人にもアトピー性皮膚炎であることがわからないくらいにまで症状を改善し、その状態を維持することです。

ステロイドや免疫抑制外用薬の塗り薬などを適切に使い、スキンケアを上手に行っていけば、多くの人は、この目標を達成できます。定期的に通院していただき、皮膚が一番良い状態を維持できるようにしましょう。

アトピー性皮膚炎の患者さんでは、そもそも皮膚の「バリア機能」が低下しています。

そのため、ステロイド外用薬などを使って炎症を鎮めても、スキンケアを怠れば炎症は簡単にぶり返してしまいます。

皮膚の清潔を保つために入浴、シャワー浴を励行し、低刺激の石けんを用いて優しく軽めに洗います。さらに、いわゆる保湿剤の中から使い心地の良さそうなものを選んで、それを1日2回塗るようにします。

皮膚の炎症を薬で抑えるとともに、併せてスキンケアをきちんと行うことが、アトピー性皮膚炎を治療する上での二本柱と言えます。

通常の治療を行っても、なかなか良くならないケースが時に見受けられます。こうしたアトピー性皮膚炎の治療では、悪化因子を調べ、取り除くことがとても大切です。

まず、アレルギーの原因(アレルゲン)については、年齢により差異があり、乳幼児では食物アレルゲン、それ以降ではダニ、ハウスダストなどの環境的なアレルゲンが関係していることがあります。

しかし、手あたり次第にアレルゲン検査を行って、それだけで判断するのではなく、実際にそれらのアレルゲンによって症状が悪化するかどうかを確認する必要があります。

刺激因子としては、汗で悪化するという方が少なくなく、また、空気の乾燥や、皮膚に触れる様々な物質、精神的なストレスなども悪化因子として見落とせません。

いぼは、ヒトパピローマウイルス(ヒト乳頭腫ウイルス)が皮膚のごくわずかな傷から侵入して感染することによって発症します。

手足や皮膚の薄い箇所にできやすく、痒みや痛みなどの自覚症状はほとんどありませんが、触ると大きくなったり、他の部位へうつったりすることがあります。

また中年以降から首まわりに小さないぼができ始めることがあり(首いぼ)、人目につきやすいことから気になさる方も少なくありません。

このいぼはウイルスが原因ではなく、皮膚の加齢に伴い出てきます。

いぼができたからと言って、自分で引っ掻いて治そうとすると、かえってウイルスを撒き散らして増やしてしまう可能性がありますので、いぼを見つけた際は、数が少ないうちに皮膚科で相談しましょう。

また、稀ながら悪性のものもあるので、それらとの見分けをつけるためにも、皮膚科への受診をお勧めいたします。

皮膚科でのいぼの治療には、液体窒素凍結療法(冷凍凝固処置)、電気焼灼法、内服療法、外用療法などがあります。

個々の患者さんに最も適していると思われるものを選んで治療を行います。

なお、どの治療法によっても、多くの場合、1回の治療で治ることは難しく、何回か繰り返してやっと治ることが多いです。

週に1回程度通院していただいて治療していきますが、あまり完治を焦らず、気長に治していく気持ちが大切です。

子宮頸がんやある種の皮膚がんが、いぼのウイルスによって起こる可能性が指摘されています。

しかし、いぼのウイルス(HPV)にはたくさんの型があり、子宮頸がんがHPV16型、疣贅状(ゆうぜいじょう)表皮発育異常症に生じる皮膚がんがHPV5型など、がんを起しやすいHPVの型が決まっているらしいことも知られています。

しかし、こうしたケースのウイルスは普通のいぼとは全く違う型のHPVが原因ですので、通常のいぼががん化するようなことは、基本的には無いと考えて良いでしょう。

正しい治療を行うためには、正しい診断をつけることが大前提です。

いぼもうおのめもたこもありふれた皮膚病ですが、いろいろな皮膚病の可能性が混ざっていて判別がつきにくいケースあります。

いぼの治療に際しては、まずは皮膚科を受診し正しい診断を仰いでください。

ほくろは、正式には色素性母斑と言い、皮膚の一部にメラノサイトという細胞が集まってできたものです。

ほくろは皮膚悪性腫瘍、特に悪性黒色腫(メラノーマ)との鑑別が大切です。悪性黒色腫はリンパ節に転移しやすく、進行の速いことが多いため、悪性度が高いです。

短期間で急に大きくなったり、色が濃くなったり、色素が周りの皮膚に染み出してきたり、硬化してきたような場合は注意が必要です。

気になるほくろが見つかったら、早めに皮膚科を受診しましょう。

診察の結果、もしも悪性の疑いがあれば、詳しい検査や手術ができる病院へご紹介いたします。

1年に1回は全身の皮膚にできたほくろの様子をチェックしてみてください。

自分で見えない頭髪部や背中は、ご家族などに見てもらいましょう。

そして、下記の4つのポイントについて点検してください。

2つ以上あてはまるようなら、皮膚科を一度受診したほうが良いでしょう。

ダーモスコープというライトが付属した拡大鏡を使用して、皮膚の状態を詳しく診察する検査です。

まったく痛みを伴わない簡単な検査で、健康保険も適応されています。

ほくろやしみをダーモスコープで観察した場合、色素沈着の状態が詳しく診察でき、ほくろのがん(悪性黒色腫)と良性のほくろの状態が、それぞれ異なっていることがわかっているので、肉眼で診察した場合より、悪性か否かがよりよくわかります。

この検査の普及により、ほくろのがんを早期発見・早期治療できるケースが格段に増えました。

ニキビ(尋常性ざ瘡)の直接的な原因は、皮脂(皮膚のあぶら)の過剰な分泌と毛穴の詰まりです。

ホルモンやストレスなどの影響により過剰に分泌された皮脂が毛穴に溜まり、面皰(めんぽう)という状態になります。

この毛穴に溜まった皮脂を栄養源にして、ニキビの元となるアクネ菌は増殖していき、赤みや膿などの症状を招きます。

大人のニキビは、乾燥肌、ホルモンバランスの乱れ、不規則な生活、睡眠不足、紫外線、ストレスなど、様々な要因が複雑に絡み合ってできることが多く、治りにくいのが特徴です。

ニキビはよく“青春のシンボル”などと言われますが、医学的には尋常性ざ瘡というれっきとした皮膚疾患です。

ニキビができると気分的にもすぐれず、日常生活に影響してきます。

また、ニキビのケアが不十分だと「ニキビ痕」(色素沈着やクレーターなど)が残ってしまうこともあります。

ニキビ痕が残って後悔しないためにも、ニキビ症状が現れたら放置せずに皮膚科でご相談なさるよう、お勧めいたします。

ニキビの治療にあたっては、ニキビの種類と重症度を判断し、外用薬(毛穴のつまりを取り除く薬、抗生物質など)、内服薬(抗生物質、ビタミン剤、漢方薬など)、ケミカルピーリング、面皰圧出(針で患部に穴を開けて出口をつくり、毛穴に溜まっている皮脂を押し出す方法)等のなかから選択します。

適切なスキンケアや生活習慣の改善も大切です。

ニキビの症状は落ち着くまでに1ヶ月から3ヶ月と少し時間がかかりますので、根気よく治療を続けていくことが大切です。

よくありません。ニキビは毛穴に皮脂が溜まっている状態ですので、膿を押し出しても、皮脂が残っていれば炎症は治まりません。

皮膚科では、針で皮脂の出口を作り、中心に穴が開いた専用の道具でニキビの周囲を圧して、皮脂を押し出します。

中途半端にニキビを押すことで、かえって炎症が悪化してしまうこともありますので、自分で潰すのはやめましょう。

よくチョコレートやケーキ、ピーナッツなどが良くないように言われますが、こうした食べ物とニキビの因果関係はまだわかっていません。

一方で、特定の食べ物をとるとニキビがよくなるということもありません。

ただし、チョコレートを食べるとニキビが悪化するとういう人は、チョコレートを控えるようにしてください。

思春期にある方は成長期にあるわけですから、やたらと制限することなく、とにかく栄養バランスの良い食事を摂るように心がけてください。

水虫は正式には白癬(はくせん)と呼ばれ、白癬菌(皮膚糸状菌)の感染で起こります。

水虫では、この白癬菌という真菌の一種が寄生して、手足の指の間や足の裏などの皮がめくれてきます。ジュクジュクとしたり、痒みが出てきたりもします。

診断にあたっては、顕微鏡を使って白癬菌がいるかどうかの検査を行います。

足白癬は趾間型、小水疱型、角質増殖型の3種類に分類されます。

足指の間の皮膚が白くふやけたようになり、痒くなるのが特徴です。水虫のなかで一番多く見られます。

冬は症状が治まりますが、夏になると悪化します。

また、じゅくじゅくした部分から細菌感染を起こすことがあり注意が必要です。

土踏まずや足の縁などに小さな水ぶくれが多発します。

これも夏季に悪化しがちで、強い痒みを伴います。

水ぶくれが破けると、皮が剥けます。

足の裏から縁にかけての広い範囲で皮膚が厚くなり、冬のほうが乾燥でひび割れ等を起こしやすくなります。

痒みを伴わないので「皮膚が厚くなっただけ」と勘違いし、水虫だと気づかないケースも少なくありません。

爪にできる水虫のことです。

痒みは伴いませんが、爪が黄白色に変色したり、分厚くなったりもします。

水虫の治療には一般に抗真菌薬が使われます。

抗真菌薬には塗り薬と飲み薬があり、爪白癬のような爪の中に薬の成分が届きにくい難治性のものでは内服薬を使うこともありますが、最近では塗り薬でも効果が出るようになりました。

外用薬の効果を発揮させるためには、とにかく薬をきちんと塗ることが大切です。

特に入浴後は皮膚の角層(皮膚の一番外側に位置し、外界と接する部分)がふやけており、薬が浸み込みやすいので、お風呂上がりに塗るのが効果的です。

また白癬菌を逃さないためにも、患部を中心に広めに塗ります。

さらに、患部の清潔、乾燥を心がけることも大切です。

角層の表面を清潔に保つことは、白癬菌の新たな進入を防止し、水虫の悪化を防ぎます。

また症状が消えても、最低1ヶ月は根気よく治療を続ける必要があります。

自分で勝手に治ったと思い込んだりせず、必ず医師に判断してもらいましょう。

内服薬は3~6ヶ月の服用が必要となり、経過を見ながら医師が効果を判断します。

内服薬は時に肝機能障害や貧血などの副作用を招くことがあるため、血液検査で副作用をチェックしながら治療を進めます。

一番多く見られる足の水虫の場合ですと、家庭内の足ふきマットやスリッパなどを長い間家族で共用していて、それらに付着した白癬菌が足に感染して発症するケースが多いです。

その他、不特定多数の人が裸足になるような場所でも感染することがあります。

誰にでも足白癬はうつる可能性があります。

家族内に水虫の人がいる場合は注意が必要です。

白癬菌が長い時間にわたって足に付着していないと水虫にはなりませんので、小さいお子さんでは、長時間靴下や靴を履く機会が少ないため、足白癬になることは少ないのですが、毎日きちんと足を洗うことが予防につながります。

やけど(熱傷)は、日常生活において最もよく見られる外傷の一つです。

やかんやポットの湯、コーヒーやお茶、てんぷら油、またカップ麺のスープなどによる高温の液体によるやけどが多く、ストーブやアイロンなどへの接触によるものが、これに続きます。

やけどは高温のものが皮膚に一定時間以上触れると起こる皮膚の傷害です。

やけどは深さによって3つに分類されます。

また、50度前後のそれほど熱くないものでも長時間皮膚に触れると、やけどを起こします。(低温熱傷)

やけどをしたら、水道水などで、すぐに冷やすことが肝心です。

水道水で30分くらい患部を冷やしてください。

これにより、熱による組織損傷が深くなることを防ぐだけでなく、受傷した部位の炎症を抑え、痛みをやわらげることができます。

この場合、無理に衣服を脱がず、水道水などの流水を衣服の上から直接かけます。

治療は、下記のようにやけどの度合い(1~3度)により異なってきます。

赤みやひりひりした状態のやけどで、数日で軽快します。

特に治療しなくても治りますが、赤みや痛みを軽減するための塗り薬を使うことがあります。

水ぶくれができるのが特徴的で、赤みや痛みがあります。

比較的浅いやけどであれば1〜2週間で軽快しますが、深い場合ですと治癒に1ヶ月以上かかることがあり、傷あとを残すことも少なくありません。

治療では、赤みを抑える塗り薬や傷を小さくする塗り薬を使います。

やけどをした部位は黒色や白色になり、痛みが無いのが特徴的です。

治療は皮膚を移植するなど大きな手術を必要とします。

この場合は、こうした治療に対応できる大きな病院にご紹介いたします。

手術が必要なやけどは2度熱傷と3度熱傷です。

特に顔や手、肘や膝などの四肢の関節部位など、見た目や機能的に重要な部分では優先的に手術を検討します。

手術をすべき時期を失することが無いよう、主治医と十分にご相談ください。

やけどの傷あとがどのようになるのかはやけどの深さ、どんな治療をしたか、また個々人の体質も関係があると考えられています。

傷あとの治療には、副腎皮質ホルモンを含んだ軟膏・クリーム・テープを使う方法のほか、瘢痕を目立たなくする内服薬を用いる方法があります。

傷あとが顔についていたり、ひきつれがあったりして、見た目や機能的な観点から問題となるような場合には、植皮術や瘢痕形成術などの外科的治療を検討するのも良いでしょう。

この分野の技術は日々進歩していますので、一度主治医にご相談なさってみてはいかがでしょうか。

太陽光線に含まれる紫外線に人の皮膚が反応し、赤くヒリヒリとしたり、褐色になったりするなどの変化を起こすのが日焼けです。

人に影響を与える紫外線には、エネルギーの弱いUV-A波とエネルギーの強いUV-B波があり、そのうちUV-A波はガラスも通過します。

UV-A波は皮膚を褐色にしたり黒ずみを生じさせたりし、UV-B波はヒリヒリとする日焼けを招きます。

日光による日焼け

エネルギーの強いUV-B波を浴びると、数時間後に皮膚が赤くなり、ヒリヒリとした痛みが現れます。

熱が出たり、水ぶくれなどができたりすることもあります。

エネルギーの弱いUV-A波が体内に侵入すると、皮膚細胞がダメージを受けないようにとメラニン色素が増え、そのメラニン色素の影響で皮膚の褐色化や黒ずみを引き起こします。

皮膚が赤く炎症を起こした時は、炎症を抑えるために、水や氷で早めに患部を冷やしましょう。

水ぶくれなどができた時や、しみが盛り上がってきたような時など、日焼け症状が強い場合は、皮膚科で診察を受けましょう。

日本語で「日焼け」と言う場合、この言葉は紫外線により皮膚が赤くなる「サンバーン」と、その後で黒くなる「サンタン」を含めて使われていますが、サンバーンは紫外線による皮膚のやけどであり、サンタンはその結果起こるメラニンの増加です。

お年寄りの顔にはしみやしわが多く、またいぼ状の変化も少なからず見受けられます。

しかし、これは歳をとったことだけで起こったわけではありません。

実際、お年寄りでも日光を浴びない太股の内側などは色が白く柔らかで、細かいしわはあるものの、深いしわは見られません。

通常の老化は年齢に伴って体の生理的機能が損なわれていくことですが、光老化は継続的な紫外線による傷害と言えます。

これは加齢によって生じる老化とは質的に違う変化であり、加齢による老化に加算する形で起こってきます。

そのため、紫外線になるべく当たらないよう、日焼け止めクリームなど欠かさず塗ることをおすすめします。

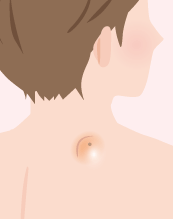

粉瘤(ふんりゅう)はアテロームとも言い、皮膚の下に袋状のものができ、そこに角質や皮脂が溜まった状態のものを言います。

中央部には黒点状の開口部があります。

強く圧迫すると、開口部から臭くてドロドロした内容物が排泄されるケースがあります。

背中や耳の後ろ、耳たぶ、鼠径部(そけいぶ)、などによくできますが、毛穴がある場所なら、どこに生じてもおかしくありません。

いつの間にかできて、自然に小さくなることもありますが、少しずつ大きくなって目立ってくるケースもあります。

また、細菌が感染すると赤みや痛み、膿が出るようになります。

炎症を起こして、はじめて粉瘤に気づいたりもします。

細菌の感染がみられる場合は抗生物質の飲み薬で治療しますが、場合によっては中の膿を出す処置が必要になるケースもあります。

内服薬で症状が治まってくれば、そのまま小さくなるまで様子を見ます。

切開排膿後は、中から膿が出なくなるまで、局所の消毒洗浄を続けます。

化膿していない時、または化膿が治まったら、局所麻酔下に粉瘤を袋ごと取り出す処置を行います。

処置後は、翌日に傷の具合を確認し、1~2週間後に抜糸します。

手術は他院へご紹介いたします。

脂肪腫とは皮膚の下に脂肪細胞が増殖してできた本当の脂肪の塊で、粉瘤とは全く異なります。

脂肪腫より粉瘤のほうがよくみられます。

どちらも、悪性化することはほとんどありません。しかし、ごく稀ながら粉瘤ががん化したという報告があります。

粉瘤のがん化は、中高年齢層の男性の臀部に生じたものに多いと言われます。

それは稗粒腫(はいりゅうしゅ)というものです。

うぶ毛の毛穴の皮膚からできたもので、表皮嚢腫の小さなものと考えられています。

主に目の周囲に直径1~2ミリの白くて硬いブツブツがたくさん発生します。

乳児にできたものなら、自然に消えることがあります。

成人の稗粒腫は自然に消えることはありませんが、注射針で表面に小さな穴をあけ、内容物を押し出せばきれいに取れます。

この稗粒腫は、やけどや深めのすり傷が治った後にもできることがあります。

皮膚に生じた「できもの」のことを皮膚腫瘍と言います。

腫瘍とは組織の一部が病的に変化し、増殖したもので、下表のようにいろいろなものが知られています。

腫瘍は、大きくは良性と悪性の2種類に分けられ、良性腫瘍は一般に増殖が緩やかで生命をおびやかすようなことはありません。

一方の悪性腫瘍(がん)は近くの組織に進入したり、遠隔転移したりして増え続けていき、生命にも影響してきます。

一見、ほくろやしみなどと紛らわしい皮膚がん(悪性黒色腫など)もありますので、皮膚に気になる変化が生じましたら、早めに皮膚科でご相談ください。

毛穴の奥で袋を作ってしまい、中に老廃物や皮脂が溜まった半球状の腫瘍。

皮膚の一部にメラノサイトという色素細胞が集まったもの。

皮膚のすぐ内側にカルシウムが沈着して、石灰様に硬くなる良性腫瘍。

顔面の皮膚表面付近にできる、直径1〜2ミリ以内の角質が入った袋。

汗管が増殖してできたもので、眼の下に多発する小型で扁平に隆起した発疹。

加齢(皮膚の老化)とともに増える、皮膚の良性腫瘍。

日光を浴び続けたことによる皮膚疾患で、皮膚がんのごく早期の病変。

表皮内部に生じるがんの一種で、増殖が表皮内に留まっている状態。

基底細胞がん(表皮の最下層である基底層や毛包などを構成する細胞が悪性化した状態)、悪性黒色腫(皮膚の色素を作る細胞が、がん化した腫瘍)などがあります。

今まで無かった黒い、茶色い、または赤い皮膚病変などが生じてだんだん大きくなってきたなど、気になる時は自己判断せず、また取ろうと思っていじったりせずに、皮膚科を受診してください。

外陰部の湿疹やたむしのような病変も、なかなか治らないような場合は、ためらわずに診てもらいましょう。

悪性の疑いがあれば、それに応じた検査をしたり、専門医療機関などをご紹介いたします。

早期に発見すれば、簡単な小さな手術で済むことが多いので、早めに皮膚科医に診てもらいましょう。

皮膚悪性腫瘍の多いオーストラリアでは、紫外線と皮膚がん発生についての研究が盛んですが、日焼け止めクリームががん前駆症の日光角化症や有棘細胞がんの発生を約30%減少させると報告しています。

皮膚悪性腫瘍の発症率の高い白人と比べて、日本人にこの数字がそのまま当てはまるわけではありません。

しかし、皮膚に紫外線をあてることは、いくつかの皮膚悪性腫瘍の発症原因と考えられているため、若い頃から普段の生活のなかで紫外線を回避するように努めることは重要です。

海水浴、スポーツ、仕事などで長時間の紫外線を受ける場合は、日焼け止めクリームを塗る、日焼け止めが含まれた化粧品を使う、帽子や日傘を使う、長袖を着る、など紫外線を避ける工夫をしましょう。

一方、皮膚悪性腫瘍の発症は、若い頃から暴露してきた紫外線の量と程度に左右されます。

そのため、若い頃にたくさん紫外線にあたっていた人が高齢になってから急に紫外線を避けても、発症を完全に予防できるわけではありません。

高齢になってから紫外線を避けても予防に関して意味が無いわけではありませんが、若い頃にたくさん紫外線にあたっていた人は、皮膚悪性腫瘍を早期に発見して治療することが重要と言えます。

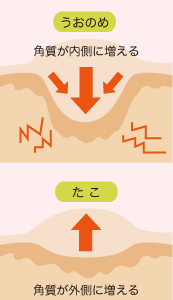

うおのめやたこは、足の特定の場所に継続的に圧力がかかることによって発症します。

うおのめは足の裏や指にできる硬くて、芯のようなものがみられます。

歩くたびに刺激されて痛みを伴うのが特徴的です。

たこは皮膚が常に圧迫やこすれなどの刺激によって分厚くなるものです。

うおのめとの違いは芯のようなものがみられないことや、角質が盛り上がってくることが挙げられ、また多くは痛みがありません。

うおのめもたこも、分厚くなった角質を削ったり切ったりして治療していきますが、同じような環境が続けば2、3ヶ月ぐらいで多くは再発してきます。

足や靴の形、歩行の仕方などが圧迫の原因となっており、窮屈な靴を履かないようにすることが大切です。

足の裏によくできる足底疣贅(そくていゆうぜい)という一種のいぼが、うおのめと勘違いすることがあります。しかし、これはウイルス性のいぼであり、知らずに削ってかえって広げてしまうこともありますので、この鑑別をきちんとつけるためにも、皮膚科医の受診をお勧めします。

うおのめやたこの原因である「特定の場所の皮膚への慢性的な刺激」は、窮屈な靴、長時間にわたる歩行、足の変形、不適切な歩き方、老化や病気などによる脂肪組織の減少など、いろいろな理由で生じます。

このような圧迫を招く原因を見つけて、そうしたものをできるだけ除去することが、予防と治療には最も大切です。

圧迫の原因が除去されない限り、治療を続けてもなかなか治らないばかりか、一度治っても必ずと言っていいほど再発してしまいます。

どんな原因にせよ不適切な靴が関わっていることが多いので、思いあたる節があったら早めに専門の靴屋さんに相談しましょう。

パッドなどを用いてなるべく局所的な刺激を少なくする工夫も効果的です。

たこに痛みや赤みを伴う場合は、細菌感染を起こしている可能性がありますので、早めに皮膚科を受診してください。

特に糖尿病の患者さんでは重症化することがあり、要注意です。

どこに住んでいても、蚊、ダニ、ノミ、ブユ、ハチ、ケムシなどによる虫さされは、日常的によく起こります。

症状の程度も、塗り薬ですぐに治まるものもあれば、点滴治療が必要になるものまでいろいろあります。

虫さされとは、それぞれの虫が持っている物質が、さされたり咬まれたり、血を吸われたり、触れたり(ケムシなどの場合)した際に人間の皮膚内に注入され、それによって赤みや水ぶくれ、痒みや痛みなど様々な症状が起きている状態です。

ハチにさされた後には、血圧の低下や意識の消失など、強いアレルギー反応(アナフィラキシーショック)が起こることがあり、注意が必要です。

アナフィラキシーショックとは、ハチ毒や薬物、食物などが原因となって極めて短い時間のうちに激しいアレルギー反応が全身に生じ、血圧低下や呼吸困難、意識障害などが起こって生命の危険さえ伴うこともありうる状態を言います。

過去にアナフィラキシーショックを起こしたことがある方、または今後起こす危険性があると思われる方には、緊急時に備えてエピヘン(アドレナリン自己注射)を携帯することをお勧めします。

エピペンは、アナフィラキシーが現れたときに使用し、症状の進行を一時的に緩和してショックを防ぐための補助治療剤です。

虫さされによって生じる皮膚症状には、大きく分けて「痛み」と「痒み」があります。

痛みには、虫が皮膚をさしたり咬んだりすることによる物理的な痛みが一つ、もう一つは皮膚に注入された物質の化学的刺激による痛みです。

痒みは、皮膚に注入された物質(唾液腺物質や毒成分)に対するアレルギー反応によって引き起こされます。

このアレルギー反応には、すぐに起こる「即時型反応」とゆっくり起こる「遅延型反応」があります。

即時型反応は、虫の刺咬を受けた直後から痒みや発赤、じんましんなどが現れるもので、数時間後にそうした症状は軽くなります。

一方の遅延型反応では、虫の刺咬を受けた1~2日後に痒み、発赤、ぶつぶつ、水ぶくれなどが現れ、数日~1週間程度で症状は軽くなります。

これらアレルギー反応の現れ方は、虫にさされた頻度やその人の体質によって個人差が大きいのが特徴です。

皮膚科の治療では、ステロイド軟膏を短期間外用します。

腫れや痒みが強い場合は、抗アレルギー薬、場合によってはステロイド薬の内服が必要になります。

痒いからといって患部を掻き壊すと、とびひ(伝染性膿痂疹)や治りにくい痒疹(痒みのある硬くなった皮膚)となり長期化することがありますので、皮膚科への受診をお勧めします。

皮膚炎などの皮膚症状を引き起こす虫の代表としては、蚊、ノミ、ブユ、ハチ、トコジラミ(南京虫)、アブ、ケムシなどの昆虫類、そしてダニ、クモ、ムカデなどの節足動物が挙げられます。

これらのうち、吸血する虫としては蚊、ブユ、アブ、ノミ、トコジラミ、さす虫としてはハチ、咬む虫としてはクモ、ムカデが代表的で、触れることで皮膚炎を起こす虫としてはケムシが挙げられます。

さされた後に強いアレルギー反応が起こって、全身にじんましんが出たり、気分が悪くなったり、腹痛、意識消失などが生じることはあります。

特に注意が必要なのはハチで、なかには刺されて30分以内にショック症状をきたす特異体質の人がいます。

帯状疱疹は、水痘・帯状疱疹ウイルスの感染によって発症しますので、水痘(水ぼうそう)を経験した人あるいは、水ぼうそうが出なくてもそのウイルス感染した人に起こります。

水ぼうそうが治った後も、ウイルスは体内の神経節という部分に潜んでおり、加齢や疲労、ストレスなどが引き金となってウイルスに対する抵抗力が低下すると、潜伏していたウイルスは再び活動を始めて増殖し、神経を伝って皮膚に達し、帯状疱疹として発症するのです。

このとき炎症は、皮膚と神経の両方で起こっています。

症状はピリピリ、チクチクした痛みや皮膚の違和感から始まり、しばらくするとその部分が赤い斑点になり、やがて帯状の水ぶくれになって、神経痛のような強い痛みを伴うようになります。

水ぶくれは、粟粒大から小豆大くらいの大きさで、頭部から下肢までの左右どちらか片側に生じることがほとんどです。

軽い発熱や頭痛、リンパ節の腫れがみられることもあります。

体に帯状疱疹ができた場合は、体半分の肋骨に沿って水ぶくれや赤みが帯状にみられます。

●早期の皮膚科受診が大切

痛みが始まってから水ぶくれが治るまでの期間は、通常は3週間~1ヶ月くらいです。

痛みは水ぶくれが治る頃にやわらいできますが、治った後も長期間にわたってピリピリするようなしつこい痛みが残ることがあります。

これを「帯状疱疹後神経痛」と言い、高齢者に多く見られます。

帯状疱疹後神経痛は、ウイルスによって神経が損傷されることが原因と考えられています。したがって、治癒までに時間がかかるほど、また発症時の痛みや皮膚症状が強いほど、帯状疱疹後神経痛に進みやすくなります。

帯状疱疹は、いち早く皮膚科を受診して早期のうちに治すことが大切で、これにより帯状疱疹後疼痛の発症頻度を少なくすることができます。

帯状疱疹の治療にあたっては、ウイルスの増殖を阻止して治癒を早める抗ウイルス薬や対症療法として消炎鎮痛薬が用いられます。

早めに服用することが大切です。

痛みがひどい場合は、神経ブロック療法を行って痛みを止めたりもします。

抗ウイルス薬の飲み薬は、効果が現れるまでに通常2日くらいかかりますので、服用してすぐに効果が現れないからといって服薬量を勝手に増やしたり、途中でやめたりしないで、必ず医師の指示通りに服用してください。

治療開始後、多くは1週間くらいで赤みや水ぶくれが少し落ち着き、その後はかさぶたができ、3週間程度で治ります。

皮膚症状が治まった後も痛みが残ることがあり、何ヶ月と続く場合があります。

なお、帯状疱疹が他人に帯状疱疹としてうつることは無いのですが、水ぼうそうにかかったことのない乳幼児には水ぼうそうを発症させる可能性がありますので、帯状疱疹の患者さんは小さな子どもとの接触を控えましょう。

帯状疱疹は前記のように加齢、疲労、ストレスなどによって体の抵抗力が落ち、おとなしかったウイルスが活動し始めることで起こります。

したがって、予防のためには日頃から栄養バランスに留意した食事を摂って睡眠を十分にとり、また適度な運動も心がけ、心身の健康に気を配って体力を低下させないことが大切です。

疼痛は通常、皮疹の出現に先立って認められます。

しかし、皮疹と同時に出現するものや遅れて出現するもの、あるいはまったく疼痛の無いケースもあります。

痛みは鈍い、あるいは鋭い灼熱感、または突きさすような痛みで、程度は軽いものから、夜も眠れないほど激烈なものまで様々です。

大部分の疼痛は皮疹の治癒と同時に消失しますが、一部の症例では皮疹治癒後にも痛みが残り、3ヶ月以上続く疼痛を一般に帯状疱疹後神経痛と言っています。

帯状疱疹後神経痛の発症率は約3%で、60歳以上の高齢層に多くみられます。

また、初期に重症だった人ほどこの神経痛に移行しやすいと言われ、それだけに初期の抗ウイルス薬投与の重要性が声高に唱えられています。

抗うつ薬や神経ブロックなどの治療を行います。

ペインクリニックという診療科へご紹介させていただきます。

帯状疱疹後神経痛患者さんの末梢神経は傷ついた状態ですので、長い治療期間を要します。